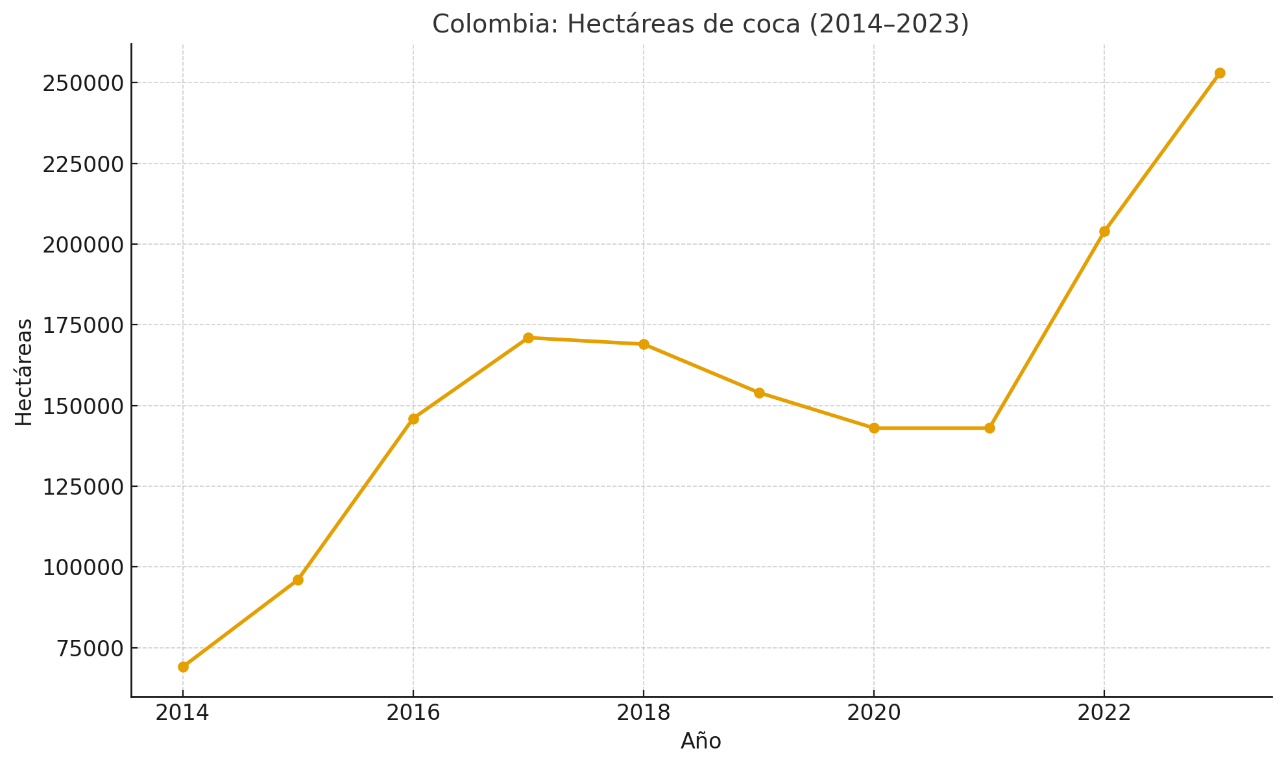

En los últimos diez años Colombia ha experimentado un comportamiento tendiente al alza en los cultivos de hoja de coca, que alcanzaron niveles récord en 2023 con cerca de 253 mil hectáreas sembradas (UNODC,2024). La tendencia no se limita al incremento en las áreas cultivadas, pues la productividad por hectárea también se ha elevado en respuesta a la adopción de nuevas variedades, mejoras en las densidades de siembra y cambios en los procesos de extracción que aumentaron la eficiencia de este cultivo ilícito. Este crecimiento responde, en gran medida, a la combinación de incentivos económicos relativos en zonas rurales con poca presencia estatal, a la fragmentación de actores armados ilegales que disputan rentas territoriales, y a las limitadas oportunidades de sustitución rentables para los hogares campesinos. Así, la coca se consolida nuevamente como un activo que proporciona liquidez inmediata y acceso a mercados en condiciones en que los cultivos lícitos enfrentan altos costos de transporte, baja rentabilidad y ausencia de crédito formal.

Las consecuencias de este incremento son significativas en términos económicos internos. En primer lugar, se generan distorsiones en los precios locales de la tierra y de los insumos, ya que, es plausible considerar que la coca compite con cultivos legales y presiona al alza la estructura de costos del agro lícito. En segundo lugar, se produce un desplazamiento de capital humano y recursos naturales que afecta la productividad total de los factores en la agricultura formal. En tercer lugar, el avance de la coca impulsa procesos de deforestación que implican costos ambientales de largo plazo y comprometen la capacidad del país de cumplir con compromisos internacionales en materia de sostenibilidad y cambio climático. Si bien la economía cocalera introduce liquidez en zonas periféricas, su carácter ilegal impide que esos flujos se traduzcan en ingresos tributarios o en procesos de desarrollo regional sostenible, si se piensa desde una estructura de aporte social.

Figura 1. Hectáreas cultivadas de hoja de coca 2014-2023.

Fuente: elaboración a partir de la información reportada en los comunicados oficiales de UNODC 2014-2024.

Así, la inclusión de Colombia en la lista de países que “fallan demostrablemente” en la lucha antidrogas, por parte de Estados Unidos, y el consecuente riesgo de descertificación, generan incertidumbre sobre el financiamiento de distintos sectores económicos. Aunque las experiencias previas muestran que se mantiene la cooperación para la Fuerza Pública y la lucha contra el narcotráfico, lo cual responde a los intereses estratégicos de Washington, la descertificación puede tener incidencias no positivas en áreas claves de la economía. Entre ellas se encuentra la cooperación para el desarrollo alternativo, que ha financiado proyectos de sustitución de cultivos, asistencia técnica, catastro multipropósito y cadenas productivas lícitas. La reducción o reprogramación de estos recursos afectaría la capacidad de las comunidades rurales para transitar hacia economías legales, ampliando las brechas de ingreso y productividad, nuevamente, en regiones con profundas problemáticas sociales.

Otro canal de impacto se relaciona con los préstamos de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. La posición adversa de Estados Unidos puede ralentizar aprobaciones, imponer mayores condiciones o aumentar la percepción de riesgo país, lo que encarecería la financiación de proyectos de infraestructura, logística y capital humano en Colombia. A esto se suma la posible afectación de la inversión extranjera directa y de los mecanismos de financiamiento de desarrollo que dependen de seguros y garantías estadounidenses, como la DFC o EXIM Bank. Aunque no se esperan sanciones comerciales automáticas ni modificaciones en acuerdos comerciales ya celebrados, el deterioro de la reputación internacional puede reducir el apetito de inversionistas con altos estándares ESG y de cumplimiento normativo.

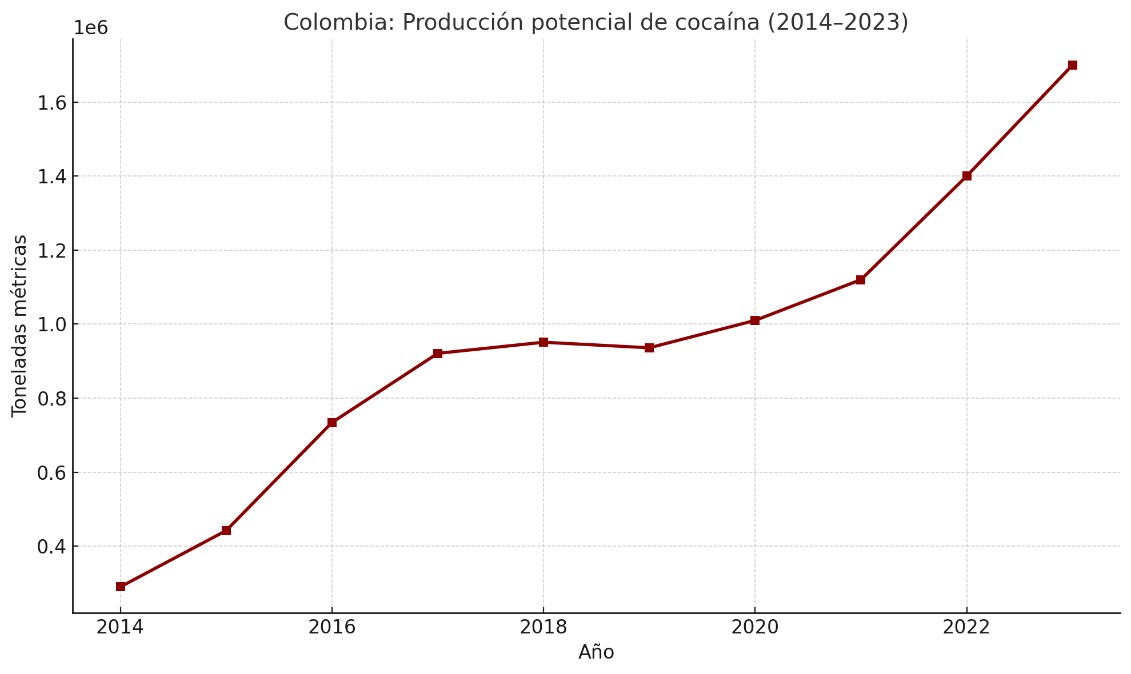

Figura 2. Producción potencial de cocaína 2014-2023.

Fuente: elaboración a partir de la información reportada en los comunicados oficiales de UNODC 2014-2024.

Los sectores más expuestos a esta coyuntura serían los de la ruralidad lícita y agroexportadora, particularmente aquellos orientados a nichos de valor agregado como cacao, café especial, frutas y caucho, que dependen de la cooperación internacional para mejorar estándares y acceder a mercados. También los proyectos ambientales y climáticos, vinculados a fondos de conservación y trazabilidad, se verían comprometidos al reducirse el financiamiento externo. En el ámbito institucional, los programas de fortalecimiento de la justicia, la gobernanza fiscal subnacional y la modernización catastral podrían perder dinamismo, lo que implica costos en términos de eficiencia económica y clima de negocios. Finalmente, las inversiones en infraestructura regional con respaldo de entidades multilaterales enfrentarían mayores plazos y requisitos, encareciendo los costos logísticos que afectan la competitividad de las exportaciones no tradicionales. Lo anterior, sin mencionar las consecuencias ambientales en los territorios.

Si bien la respuesta económica frente a este escenario debería enfocarse en anclar expectativas, proteger la productividad rural lícita y blindar los proyectos estratégicos con entidades internacionales deberían continuar siendo los focos centrales del gobierno de Colombia. Esto supone generar fuentes alternativas de financiamiento local y regional para sostener la asistencia técnica en zonas cocaleras, acelerar la formalización de la tierra para mejorar el acceso al crédito y construir alianzas con la Unión Europea y otros socios internacionales que compensen la posible restricción en la cooperación estadounidense. También resulta clave reforzar los protocolos de cumplimiento y trazabilidad que reduzcan la percepción de riesgo para inversionistas privados y empresas exportadoras.

De este modo, se puede mitigar el impacto de una descertificación que, sin afectar directamente el comercio ni el apoyo a la seguridad, sí representa un riesgo significativo para la productividad, la sostenibilidad y la competitividad de largo plazo de la economía colombiana. Precisado lo anterior, la reflexión que se desprende de este proceso de desertificación no debería ser la de buscar alternativas, pues si bien pueden existir, el Gobierno de Colombia tiene la responsabilidad de avanzar en una agenda conciliadora en donde se reciban las observaciones de los Estados Unidos y se propenda hacia un enrutamiento productivo donde la hoja de coca deje de ser en definitiva la protagonista.

*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.

Referencias

REUTERS (2022). Colombia's potential cocaine production at record high, U.N. says. https://www.reuters.com/world/americas/colombias-potential-cocaine-production-record-high-un-says-2022-10-20

UNODC (2014). Coca cultivation survey 2014. https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/censo_INGLES_2014_WEB.pdf.

UNODC (2019). Colombia. Survey of Territories Affected by Illegal Crops 2018. https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Octubre/Survey_of_Territories_Affected_by_Illegal_Crops_2018.pdf

UNODC (2022). Survey of territories affected by coca cultivation, 2021. Executive summary. https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/EXECUTIVE_SUMMARY_19102022.pdf

UNODC (2024). Colombia: Potential cocaine production increased by 53 per cent in 2023,

according to new UNODC survey. https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2024/October/colombia_-potential-cocaine-production-increased-by-53-per-cent-in-2023--according-to-new-unodc-survey.htm